冬泳作为一项挑战性与健康效益兼具的运动,近年来在上海逐渐流行。然而,低温环境下的水温与时长控制直接关系参与者的安全与体验。本文以上海地区冬泳为背景,围绕水温阈值与时长控制两大核心,从科学依据、个体适应、防护措施及应急管理四个维度展开分析,旨在为冬泳爱好者提供系统性安全指南。文章结合上海冬季水域特点与人体生理规律,提出可操作性建议,帮助读者在享受冬泳乐趣的同时,规避潜在风险。

1、水温阈值的科学依据

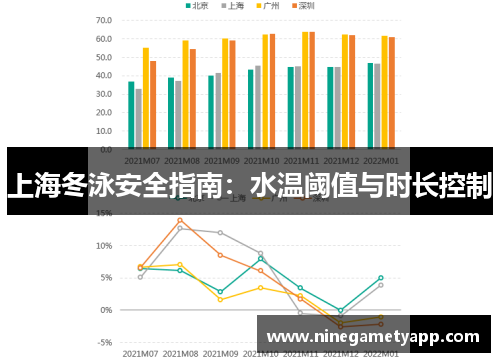

上海冬季自然水域水温通常在5℃至12℃之间波动,低于15℃时人体可能因冷刺激引发血管收缩、心率加快等反应。科学研究表明,当水温低于10℃时,人体核心体温可能以每分钟0.2℃的速度下降,超过20分钟即面临失温风险。因此,设定合理水温阈值是保障冬泳安全的首要前提。

专业机构建议,普通冬泳者的安全水温下限应设定为8℃。对于初练者,建议选择水温高于10℃的环境开始适应训练。值得注意的是,黄浦江等流动水域因潮汐变化,不同时段水温差异可达2-3℃,需通过专业测温设备实时监测。

特殊人群需制定个性化阈值。心血管疾病患者应将最低水温提升至12℃,青少年因体表面积比例较大,建议在成人监护下参与水温不低于10℃的短时冬泳。所有阈值设定都应结合当日气温、风速等环境参数综合考量。

2、时长控制的动态原则

冬泳时长与水温呈负相关关系。实验数据显示,8℃水温下健康成年人安全时长上限为15分钟,每升高1℃可延长3-5分钟,但单次总时长不应超过30分钟。初练者建议采用"1℃对应1分钟"的渐进法则,例如10℃水温停留10分钟。

个体差异显著影响时长标准。体脂率高于25%者可适当延长5-8分钟,但需密切观察手指麻木等末梢循环异常信号。冬泳老手虽耐寒能力较强,仍要遵守"水温×2"的警戒公式,即8℃水温不超过16分钟,防止产生耐受性错觉。

分段训练法可优化时长管理。建议将总时长拆分为3个阶段:前1/3时间适应冷刺激,中间1/2维持运动状态,最后1/6用于逐步过渡。每个阶段结束后应进行30秒的自我体感评估,出现寒颤即应终止。

3、防护装备的智能升级

基础防护装备选择需兼顾功能与安全。建议采用3mm氯丁橡胶材质的连体泳衣,其保温性能较传统泳装提升60%。配备硅胶泳帽可减少40%头部热量流失,防滑溯溪鞋能有效预防河床尖锐物划伤。近年兴起的智能手环可实时监测心率和血氧饱和度,预警系统精确度已达医疗级标准。

新型材料技术正在革新冬泳装备。石墨烯加热泳衣通过USB供电可在-5℃环境中维持32℃体表温度,相变材料制作的保暖贴片可持续释放热量4小时。这些装备虽价格较高,但为特殊体质人群提供了安全保障。

辅助装备的合理配置同样关键。建议携带1:1浮力比的救生浮标,既可应急辅助,又能存放钥匙等随身物品。岸上应准备40℃左右的温盐水,其电解质浓度与体液相近,能快速补充流失成分。

4、应急管理的系统方案

建立三级应急响应机制至关重要。初级应对包括寒颤控制与复温处理,发现同伴言语不清时应立即撤离水域,用干燥浴巾包裹重点部位。中级应对需启动"黄金10分钟"复温程序,采用胸背接触式取暖法,避免直接热源接触皮肤。高级应对需呼叫专业救援,特别注意搬运过程中保持平卧位。

常见并发症的识别与处置需要专业知识。失温症可分为三个等级:轻度(35-33℃)以被动复温为主,中度(33-30℃)需医疗干预,重度(

智能监控系统的应用提升安全保障。部分上海冬泳基地已配备红外热成像仪,可实时监测多人群体表温度分布。物联网报警装置能在心率异常时自动发送定位信息,社区冬泳组织应建立电子健康档案,实现风险预判。

九游娱乐官网入口总结:

上海冬泳安全的核心在于水温与时长的精准把控。通过科学阈值设定、动态时长管理、智能装备应用和系统应急方案,构建起四维防护体系。研究证实,当水温控制在8℃以上、单次时长不超过20分钟时,冬泳既能有效提升机体应激能力,又可将风险控制在安全阈值内。随着监测技术的进步,个性化安全方案正成为新的发展趋势。

冬泳安全本质上是人体与环境动态平衡的艺术。爱好者需建立"数据化认知",既要尊重生理规律,也要善用科技手段。政府部门应加强水域监测网络建设,社区组织需完善急救资源配置。唯有将科学指导转化为实践智慧,才能让冬泳真正成为都市人健康生活方式的安全选项。